日本古来の色柄 NATSUMIKUMIの襖紙

- 2025年1月25日

- 読了時間: 6分

和紙をインテリアに使ったことはありますか?

残念ながら今の日本では、壁の内装はビニール壁紙が大半になり、和紙を使うことが少なくなりました。

しかし、脱ビニールの活動もあり、壁面に和紙を貼ってみたいという方が少しづつ増えてきています!

壁に貼ってみたい、襖を貼り替えてみたいんだけど、どの色柄が自分の家に合うのかわからない、、、

そんな時、こちらのブログをご覧ください!

色や柄を選ぶときの気持ちや願いが日本の模様と色にはあります。

NATSUMIKUMI MATERIALの襖紙は日本の伝統柄の七宝、楓、竹、桜などの代表的なモチーフをリデザインして現代のインテリアに合うように制作されました。柄にはすべて上下左右にリピートがあるので、壁一面につなげて施工も可能です。それぞれの襖紙に込められたストーリーと一緒に、ぜひ和柄の奥深さをお楽しみください。

全柄なので長いですが、、、行ってみましょうーーーー!最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

まずは一番最初にできた SHISHI ZIMON 獅子地紋 から

長年愛される日本の伝統柄、獅子が唐草模様の中で踊っている模様です。

~獅子地紋(ししじもん) ~

獅子とは高麗から伝来されたとするライオンで、獅子の頭には神が宿り古くから縁起の良いものとされ、獅子舞などとして親しまれてきた。獅子は世界中で力や権威、王権などの象徴となっており、獅子には悪魔を圧する霊力があると信じられたために、日本でも神社の社前や宮中の鎮子に、狛犬と対をなして獅子の像を置き魔除けとされています。その獅子が唐草模様の中の円で2匹で踊っている柄が獅子地紋です。

単色が6色、アンティークゴールドとシルバーが3色、合計9色あります。アンティークシリーズは受注生産で発注いただいてから2週間から1ヶ月程度納品にかかります。

このアンティークシリーズは箔を職人が一枚一枚貼って仕上げている職人技が光る一枚です。

アンティークシリーズは こちら のページから

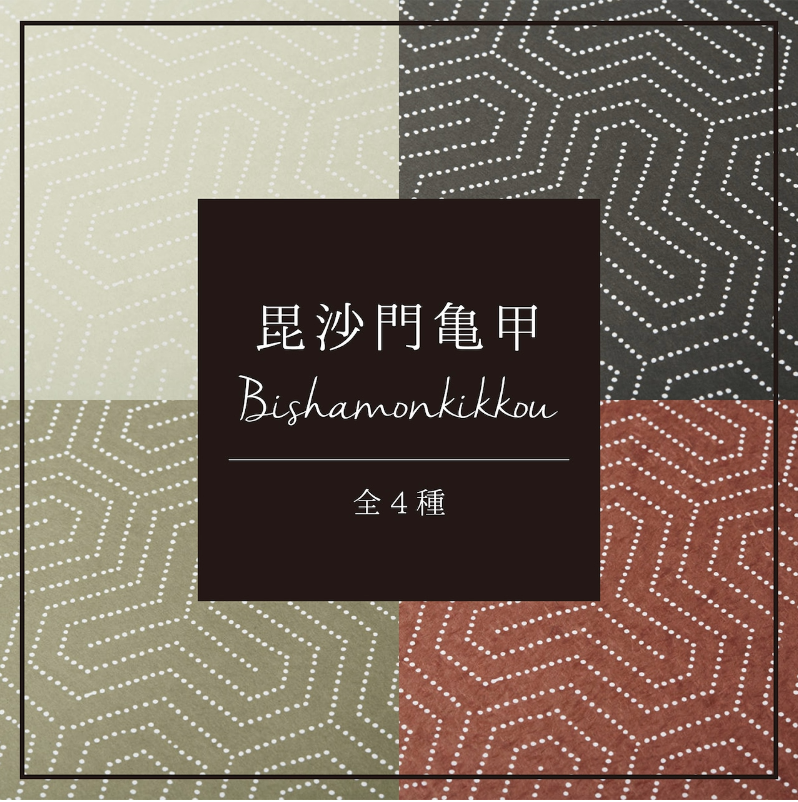

BISYAMON KIKKOU 毘沙門亀甲

シンプルでモダンな柄なので、海外でも人気のデザインです。

シンプルだけど強さがあるのは柄の由来があるからでしょう。

色は、黒・小豆・本花色・裏葉の4色です。

小さな点で描かれる亀甲文様、亀の甲羅のように強く長く守ってくれる柄なのです。

~毘沙門亀甲(びしゃもんきっこう)~

毘沙門亀甲とは、仏法を守護する四天王の一尊である毘沙門天の着衣や甲冑に使われる亀甲文様、固い亀の甲羅が持つ機能性や長寿の意からその名がつきました。また毘沙門天は財宝富貴を守る武神像で福財をもたらす神として信仰され、七福神にも加えられています。吉祥文様の亀甲に仏の守り神である毘沙門天を組み合わせることで、さらに文様の力を増大させようとしたのだと言われています。

黒はキリッと強くガッチリ守り、薄い裏葉は色は優しくもしっかりと守ってくれます。

毘沙門亀甲のページは こちら から

色は、朱うるみ・生成・鼠・薄鼠 の4色です。

七宝の葉繋ぎの文様と中心の小さな点で描かれた菊のバランスが美しいデザイン。

~菊七宝(きくしっぽう)~

菊七宝の菊は延命長寿の薬とされ、百花のうち最も精気のある花とされていました。この思想が日本に伝来し文様が衣服や輿車 (よしゃ) 、刀剣、懐紙などに用いられ、天皇家の紋章として今日にいたっています。

七宝は輪つなぎの一種で、円形を四つ重ねてつないだ連続文様のこと。これは一つの輪が四方へと無限に広がるという吉祥文様であり、この四方が七宝に転じたとされています。

菊七宝のページは こちら から

更紗は日本に古くからある柄ですが、この唐草更紗は選ばれた和紙の色との組み合わせもあり、和の空間も洋の空間もどちらでも良く合う色柄です。色は、青鼠・青銅・浅紫・淡水色の4色です。

~ 唐草更紗(からくささらさ)~

唐草模様とは、葉や茎、または蔓植物が伸びたり絡んだりした形を図案化した植物文様の日本での呼称。一般に更紗とはインド風の唐草、樹木、人物などの文様を手描きや蝋防染を用いて多色に染めたもので、その鮮烈な色彩や異国風の文様とともに染めの技法文様です。今回の唐草更紗は、繊細な唐草模様の更紗を伊勢型紙で表現しました。

唐草更紗のページは こちら から

桜の花びらが散りだすと桜の若葉が出てきます。散り際の桜の花と葉の様子をずっとみていたいと思った時にできたデザインです。洋のデザインにも合いますので海外でも人気の花柄です。色は、紺・藤紫・梅鼠・利休鼠の4色です。

~葉桜(はざくら)~

葉桜は、桜の花が散り若葉が出始めた頃から新緑で覆われた時期までの桜の木、またはその様を言います。初夏の季語でもあり、花が散って若葉となったころの桜を表しています。花が散って葉桜になってしまったという惜しむ思いと、桜若葉の美しさを愛でる思いが交錯するという意味を持った文様です。

葉桜のページは こちら から

色付いた楓の木の下に鹿がいるデザイン。秋の紅葉と鹿の姿は日本人に四季を感じる風景として親しまれ、その美しさ故に多く工芸美術の図案となっています。色は、花色・栗梅・朱・鼠の4色です。

~楓鹿紋(ふうろくもん)~

楓鹿紋は平安時代より貴族の間で衣服の文様として愛用され、秋の風物の一つとも言われています。鹿は延命長寿で古くから絵画のモチーフなどに使われてきました。神社では神鹿と呼ばれ、古くは鹿は神の乗り物といわれ、聖なるものと信じられてきました。そんな鹿が楓の森にいる模様が楓鹿紋です。

金箔鹿があるタイプとないタイプがありますのでお気をつけください。襖4枚引きの場合、4枚のうち1枚を金鹿付にすることをお勧めしております。

雪の降る山の中で竹が凛と立っている姿の文様です。

色は 墨色・藍鼠・裏葉・鶯の4色です。

~雪輪竹(ゆきわたけ)~

雪輪竹は平安時代から使われており、雪は五穀の精と豊作になる吉祥の象徴として、また竹には竹取物語に代表されるように「子供」の意味がありました。竹は旺盛な生命力があり、節は裏表のない高潔さと節操を意味しています。また、冬でも青くしなやかで強く折れることのない竹は「威勢」などの意味もあります。

雪輪竹のページは こちら から

2メートル四方程度の襖紙2枚分の大きさの和紙に、大胆に鶴と月の図柄を配置したデザイン。

実はこの柄は海外でとても人気で、背景柄を繋げて大きな壁面にも貼られています。

背景に使われている日本古来の伊勢型紙の文様の細かさと鶴と月の図柄が大胆に合わさった柄。

襖に貼る場合、鶴を引き分け2枚に分かれる斬新なデザインです。

インパクト大なので、店舗や宿泊施設などに人気です。

さて、全柄の説明になったので長かったですね。最後までご覧いただき有り難うございます。

襖紙を使った事例は こちら のブログから見れますし、各々の商品ページにもありますのでみてみてくださいね。

襖紙の実際の色柄を見て決定したいという方にはA4サイズのサンプルをご利用ください。

A4サイズサンプル は こちら から

全柄の見本帳が欲しい!という方は こちら から